本體寺

本體寺

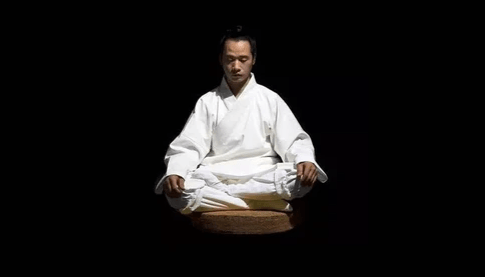

修行與科學實證

最適合現代人的佛法修證精要

係統教學、精準有效、快速入定、早證菩提

動態觀心

廣義觀心

在動態中狹義觀心

在運動狀態無法做到純粹觀察思維,在運動狀態我們必須使用身體,進而與相續性思維對應,不得不住於相續性思維和思維內容。因此只能作為輔助方法使用。

在動態中觀外境

想通過觀外境而住於思維本體,必須首先證入思維衍生狀態的高級狀態,獲得使用與非相續性思維狀態對應的物質狀態的能力,只有如此才能在使用身體時而不住於相續性思維,不住於思維內容。

用潛意識觀外境,通過眼睛,對外境使用普遍性留意觀察,觀整體。僅僅停留在對形態的大致了解,外境僅僅是一個影像,僅僅是一個念頭,不被外境拉走而住於思維內容。

對聲音僅僅保持覺知,不能進一步了解其意義。

不使用身體的宏觀物質狀態,也包括不使用宏觀和微觀物質過渡狀態中的氣機,暖等物質。

與狹義觀心相結合,似有似無的觀外境的時候最容易形成靜,在靜中,思維最容易潛意識的展開相續性運作,我們要隨時警惕,把觀外境和狹義觀心結合起來,最終融合為同一種觀心方法,不再具有物質和思維的對立。

可以用我在觀外境這種方法進行實證,一方面把一切物質現象抽象為外境這個概念,從而使認知活動僅僅停留在這個概念,而不再深入了解外境的詳細情況,避免墮入相續性思維;另一方面經常住於我,逐漸安住於思維本體。

如果直接安住於我這個觀念,是容易審美疲勞的,我們必須藉助一個個外境來排除審美疲勞,培養潛意識專注,這樣就能安住於思維本體。

靜態觀心

狹義觀心

身體處於靜止狀態中的觀心,能夠完全放棄對身體的使用,破除相續性思維。

在靜態中觀外境:觀外境最基本,最直觀的特征

主要使用耳朵的聽覺功能進行實證,如果使用眼睛的視覺功能,則要眼簾下垂,遮蔽一部分光纖,這樣有利於入靜,有利於排除一部分有意識思維。然而眼簾下垂卻不利於觀外境,同時容易昏沉,由於我們處於靜中,無法通過運動破除昏沉,因此在靜態中使用視覺功能實證是不利的,除非我們能從根本上破除昏沉,而初學者根本不可能。

在靜態中觀念頭

在靜止狀態觀察思維活動現象,觀察念頭生滅變化,使用這種方法,我們既可以直接觀心,直接觀察思維活動現象,住於警覺心這個觀念,然後再破除警覺心,而住於思維本體,也可以先提高身體物質狀態,然後再觀心。

直接觀心,直接觀察思維活動現象,對物質狀態,身體棄之不顧,實證完全在思維方面進行。觀心的核心任務是破除走神,抑制選擇性思維的基本活動。我們通過“警覺心”的暗示來實現這個抑制,從有意識警覺,到潛意識警覺,最後破除警覺心這一念頭,破除選擇性思維。

間接觀心,先從身體物質方面進行調整,在物質發展到一定程度後,再使用觀心的方法對思維進行調整。

觀心常見問題

寬心,屬於心理安慰,對實證沒有根本意義,寬心任然是住於當前思維狀態。

住心,住於思維內容,住於靜,住於無想。真正的觀心是絲毫沒有靜的覺受的,靜是一種觀念,一種體驗,一種心理狀態,真正的觀心是非常繁忙的覺知各種念頭。

1.靜態直接觀心

1培養有意識警覺心

有意識,警惕的觀察念頭活動現象

選擇性注意主導

警覺心不連續,走神多

厭坐階段

2培養潛意識警覺心

潛意識無選擇的普遍作用於觀察對象

住於警覺心觀念,

無念,無走神現象

3破除潛意警覺心

尋找念頭,等待念頭

發現警覺心也是念頭,破除警覺心,破除內源性念頭,選擇性思維完全失去作用

4安住思維本體

念頭頻繁出現,自生自滅

念頭相續性不展開,身體覺受徹底消失

學習做一個懶人,排除一切主觀行為,完全在潛意識主導下活動

待突發外因打破後,回歸思維根本狀態,或者形成排除念頭的習慣,證入思維衍生狀態高級階段。

2.靜態間接觀心

1破除身體覺受

通過體驗身體覺受,逐漸使用身體的微觀物質

達到身體覺受模糊

2靜態直接觀心

潛意識發揮主導作用

身體覺受基本消失,但未安全消失,轉觀心徹底斬斷相續性思維

3.動態觀心

1证入思维衍生状态高级阶段

相续性思维被斩断

使用潜意识专注

2从思维衍生状态高级阶段退回到生活中

保留使用非相續性思維的习惯

住於非相續性思維狀態,不住於思維內容

解讀觀心

思维根本状态是一切思维的源头,我们要想科学使用各种思维状态,必须认识和掌握思维根本状态,能够回归思维根本状态,能够常住思维根本状态,能够熟练使用思维根本状态。

我们当前思维由思维本体和思维内容构成,要想回归思维根本状态,我们必须先住于思维本体,这样才能在外因的辅助下回归思维根本状态。思维本体是由思维根本状态和执着心力的第一个念头“我”构成,执着心力和我这个念头共同构成“我执”,住于思维本体就是住于“我执”。

在当前这种思维状态,在平时生活中,我们总是住于思维内容,总是忙于调整思维内容,怎样才能住于思维本体呢?我们使用观心的方法住于思维本体。

觀心是客觀的觀察思維活動情況,而不是主動從事某種思維活動,不是參與思維內容的運作,不是住於某一思維內容。

心物是一體的,物質具有思維屬性,任何物質境界都是和思維的某種狀態嚴格對應的,因此觀物質境界也是觀心。

思維內容分思維和物質兩類。物質類思維分身體和外境兩類。

身體上的各種麻脹熱癢痛,酸困甚至身體的整體存在感都是思維內容,都是念頭。由於身體和相續性思維對應,這些覺受都呈現為相續性,無法瞬間出現,瞬間消滅。這些覺受之所以處於相續性發展,是因為我們在感知這些覺受,再參與這些覺受的運作。在觀心的實踐中,我們觀察身體各種覺受,這種觀察的結果是這些覺受甚至身體的整體存在感都將完全消失。

外境是我們能覺知到的一切物質現象,包括各種物質狀態,聲音,顏色,氣味等。我們必須使用潛意識對待外境。

生疏的物質境界容易激發選擇性思維的高頻活動狀態,當我們使用觀心的方法實證的時候,我們的周邊環境要是司空見慣的物質境界;當我們能夠安住思維本體的時候,我們要選擇生疏的環境,有很多突發外因,幫助我們破除思維本體的構成條件。

選擇性注意作用於局部,我們使用觀心觀察物質境界時,要注意觀察整體,而不能觀察局部。

怎樣不對境界展開相續性思維呢?在感知外界信號後,我們將體驗到外界信號對我們的影響,反應,這時,我們自然會對這種影響,反應產生各種聯想。如果我們對周邊物質境界沒有任何需求,也沒有排斥,那麼這些物質境界將自然變遷,絲毫不會影響我們。由此我們要安住於內心世界(思維本體)。為此我們採用兩種方法:

A .在靜態中安住於物質的最基本,最直觀的特征,這些特征無法使我們展開相續性思維。我們一方面可以通過放鬆,入靜,打瞌睡安住內心境界,另一方面選擇一個必須關注的外部觀察對象進行觀察,體驗。這樣我們就能既不住於內心境界(思維內容),也不會住於外境。

B.從高級思維狀態退下來,在動態中觀“境界化”念頭。我們平時使用各種思維內容的習慣是很難破除的,我們往往需要先證入高級狀態,習慣於體驗各種念頭對我們的干擾,然後這種習慣自然延伸到生活中,僅僅保持對物質境界的覺知,既不追逐,也不排斥,物質境界自然變成了境界化念頭,自然安住於思維本體。

思維類思維內容按來源分為外源性思維,和內源性思維,內源性思維又分為習慣類思維和希望類思維。對於不容易發現的念頭,我們稱之為微細念頭,這些念頭是我們所喜歡的,是我們的意願或者習慣,總能夠對我們產生吸引力,不知不覺跟著這些念頭走,從而展開相續性思維。隨著高度專注的觀察能力的形成,微細念頭將會很容易觀察到,觀心就容易了。

觀心的主要任務是破除念頭的相續性運作,是破除念頭的某種活動現象,而不是破除念頭。我們的實證目的是停止選擇性思維,而不是破除念頭。只要相續性思維無法展開,就說明選擇性思維已經停止活動。

我們的實證是在潛意識主導下進行的,思維活動現象主要表現為潛意識現象,相續性思維主要表現為走神,因此觀心的核心任務就是破除走神,走神是念頭的一種運作形式,我們破除的是念頭的運作形式,並不是其本身。

念頭和選擇性思維是執著心產生的,在思維衍生狀態,無法從根本上破除念頭和選擇性思維。意識能夠干擾潛意識,只要我們能警覺地覺知到他們的活動,它們就無法繼續運作了,就能暫時停止活動。因此在觀心中,只要我們能發現念頭就可以了。

我們使用警覺心,就是使用選擇性思維,此時選擇性思維選擇並運作的是一個觀念和願望,我們選擇住於警覺心這個念頭上,這樣導致其他念頭無法產生,因此會產生無念的假象。能夠產生念頭是執著心的基本功能,我們必須住於執著心這個基本功能,才能在外因作用下,徹底破除執著心,此時破除的是警覺心。

警覺心的使用是一個從有意識使用到潛意識使用的發展過程。潛意識行為只要被我們覺知到,就無法繼續活動了,因此只要我們能夠覺知到警覺心也是一個念頭,就自然把警覺心破除了。警覺心破除以後,我們就住於思維本體了。

如果我們加入排除念頭這一觀念,我們將住於這一觀念,而無法住於思維本體。

觀心專題

查看更多...潜意识警觉心,观心关键,一直有身体觉受能打坐成功吗? 清凉月老师:这是不可能成功的。无论你是证入欲界定、禅定、如L藏,首先第一条就必须解决身体觉受,在观心过程中,如果你能够始终持续的观下去的时候,最终也能够破身体觉受,因为什么?身体觉受属于思维内容,只要我们在体验思维内容,我们就容易住于这个身体觉受。当我们破了这个思维内容之后,就住于思维本体,就没有这种身体觉受了,不再去体验身体这个观察对象。 如果我们在身体觉受没有破除的时候,去观心,我们在观的过程中往往住于静,在静这种状态你观不了,要么就堕于昏沉,要么重新返回散乱,就是静极生动,处于散乱状...查看更多...相應與破除該如何緊密結合?專注能同時達到相應與破除兩點效果嗎? 問:相應與破除應該如何相緊密結合呢? 清涼月老師:咱們實證的路,分為兩條,因為咱們是從低級思維狀態,進入一個高層思維狀態的,那麼用兩種方法進入這種高層思維狀態,一種方法就是相應,和高層次思維狀態的特徵相應,這樣不斷地相應,就進入了高層思維狀態。這是一種方法。另一種方法就是破除,就是破壞這種低層思維狀態的特徵。破壞這種低層次思維狀態的特徵,破壞它的存在條件,不斷地破壞,直到把這種低層次的思維特徵,全部破壞了,這種低層思維狀態沒法存在,然後,我們就進入了一個高層次思維狀態。這就是實證的兩種方法。 ...查看更多...如来藏的重要性和特点 就是我们首先要了解:如来藏是心物一体的状态,不能单纯地把如来藏理解为就是一个纯粹的思维状态,但是事实上我们回归如来藏的时候的的确确是纯粹的思维,但是我们不能够这样去简单地把它理解为纯粹的思维,因为一切思维状态和物质状态的源头就是思维根本状态,就是如来藏,咱们从物质方面讲它就体现为根本能量,了解了这一点之后,就可以解决我们在物质方面的各种问题。 如来藏是思维状态的源头、一切物质状态的源头,所以它能够解决我们当前思维方面和物质方面的这样的很多的问题,也能解释我们思维和物质方面任何特征和现象,所以我们必须了解如来藏,从当前的思维状态和物质状态对...查看更多...思维本体:从当前思维衍生状态到思维根本状态的过渡状态 清凉月 关于过渡状态,我们应该有一个了解,就是在思维的所有状态中只有两种状态:一个是思维根本状态,一个就是思维衍生状态,并没有过渡状态。但是因为我们平时是住于思维内容的,而你想回归思维根本状态,你想开悟,你必须先住于思维本体,从思维内容住于思维本体,然后才谈得上开悟,这样来说住于思维本体这个阶段就相当于一个过渡状态了。所以,一定要了解,并没有真正的过渡状态,所谓的过渡状态,是我们现在生活在低级思维状态,必须先住于思维本体,然后才可以回归。一定要了解这一点。 至于为什么没有过渡状态,这是因为思维根本状态和思维衍生状态...查看更多...身空后观心时出现美好境界该如何处理 “空静自然”: 这几天头重脚轻、全身不适,无论如何努力都进不了欲界定。今天病情稍微好转,中午开始观呼吸, 老师:疾病,在现在的初级阶段,生病了,还是尽可能的服一些药,等将来进入了高级阶段的时候,一般是不容易生病的,即使生病,是稍微调整下,自然就好,所以现在这个阶段应该是和药物结合的。 “空静自然”:中午开始观呼吸,大约十几分钟时间身体开始空了, 老师:这个就是十几分钟时间就能达到一定的程度,这就是实证中,对于更高的层次,如果你经常可以进入的话,就可以形成一种经验,那么以后呢就很容易进入这样的状态,所以整个实证它就是一种经验。就是将...查看更多...觀心實例 云起时:今天打坐观心,发现观念头也不是说观到只有本体性念头出来就能常住了,稍稍松懈,就又有粗念头插进来,有时还会跟着跑一会儿,发现了,再拉回来,提起觉知接着观,一坐中要反复几次。 老师:这个是欲界定之前,这之前有一个特征是什么呢?第一是观念头它还是作意的,也必须用意,也就是专注地去观,它作意于要专注地观。这就是这里云起时说的稍稍松懈,马上其它念头插进来,甚至走神,然后继续向上走,就是根本不需要任何作意,念头出现立刻就觉知,觉知就消失,这就是再向上走就是这样。 所以在这个地方还不是,如果你要是单纯的和这个,平时生活中那些强烈的念头相比较的话,这个地方可以算是本体性...查看更多...认识“执着心力”的本质 我们平时生活在“执着心力”的作用下,是无法认识其本质的。也就是我们平时生活在浪花的状态,无法认识到它的本质的。只有当我们回归思维根本状态之后,再从思维根本状态出来进入思维衍生状态的时候才能发现,它是一种功能。“执着心力”的本质是思维根本状态进入思维衍生状态时产生的一种功能,它就像浪花是海水的一种状态、一种功能。空中的云朵是水蒸汽的一种状态,是水蒸汽的一种功能。 再举一个例子,就是以前咱们说的那个“电机”,电机在轰隆隆响的时候,它是电机表现出来的一种功能,无论是静止的电机,还是在运作的电机,它都是如来藏的表现,它都是电机。那个电...查看更多...直入核心 快速證果 清涼月 我们大多数学佛人,平时学佛的方法,都是在外围打转,没有直接切入佛法核心,因此学得很累,学得很慢,无法在短时间内证果,无法在短时间内证入极乐世界。事实上,如果掌握了以下这个理论,你会觉得佛法非常容易学,而且会在极短的时间内证果。 这个理论就是“不自知”论。我们用手电筒来作比喻。手电筒只能照别人,却不能照手电筒自己。这就是不自知,不自照。我们心的任何一个状态(每一个识),都具备这个特点。比如意识,它现在正在津津有味地品尝一顿美餐,完全乐在其中,根本不会知道这是我在享受,也就是说,此时只有作用,而显现不了作用的主体,这就是“不自知”。 ...查看更多...论“明心见性”(五) 清涼月 我们来到一个城池,面对高高耸立的城墙,我们必须首先找到城门才能得其门而入,“明心”就是找到城门,接下来我们将进入城中,进入城中就找到了这个世界的本质(见性)。 “明心”仅仅是刚刚摆脱“客体(思维内容)”,我们还没有稳定地安住于“主体(思维本体)”,这时候“选择性思维”随时都会死灰复燃,把我们重新拉回“客体”,因此接下来的任务就是解决如何安住于“思维本体(主体)”的任务。 为了完成这个任务,我们必须培养另一种习惯,那就是培养不使用“选择性思维”的习惯。习惯给我们带来的是“稳定”,是“安住”,只要我们能够...查看更多...论“明心见性”(四) 清涼月 我们既可以通过体验某种心理状态而深化潜意识,也可以通过改变观察能力而深化潜意识,从而由“思维内容(客体)”转向“思维本体(主体)”,完成“明心”任务。 “选择性思维”是导致我们住于“思维内容(客体)”的根本原因,只要能够破除“选择性思维”,我们就能从“思维内容(客体)”摆脱出来,最终转向“思维本体(主体)”而明心了。 “观心”是破除“选择性思维”的有效方法,这种方法要求我们把观察的侧重点放在“念头的活动现象”上,也就是观察“念头自生自灭”的活动现象。然而刚开始由于“选择性思维”并没有破除,因此我们...查看更多...論“明心见性”(三) 清涼月 心理学把我们当前思维状态分为意识和潜意识两种状态,在工作中我们总是处于意识为主导的思维状态,而在休息时我们总是处于潜意识为主导的思维状态。在休息状态,我们是侧重于“主体”的,很显然,要想“明心”,我们就必须处于潜意识状态。 这就要求我们必须把以意识为主导的状态调整为以潜意识为主导的状态,并进而深化潜意识状态。我们可以通过体验某种心理状态而深化潜意识,比如:体验慈悲、体验感恩、体验静等等。 当我们专注地持久地体验这些状态时,我们将深化潜意识。这时候的潜意识具有“专注”和“静”两种成分,是一种“专注的静”。在这...查看更多...論“明心见性”(二) 清涼月 在当前这种思维状态,我们的思维由“主体(思维本体)”和“客体(思维内容)”构成,有时候我们侧重于“主体”,有时候我们侧重于“客体”,也就是有时候我们住于“主体”,有时候我们住于“客体”,比如:在我们欣赏一朵鲜花时,我们是住于客体的,而当我们什么也不愿意做的时候,我们是侧重于主体的。 “明心”要求我们必须从“住于客体”转为“住于主体”,也就是要研究和解决如何住于和进一步安住于主体的问题,为此我们必须研究“主体”的组成部分。 在日常生活中,我们总是有一定存在状态的。这些状态主要包括: ▲ 心理状态:我们有生气的...查看更多...論“明心見性”(一) 清涼月 我们当前的思维由“思维本体(主体)和思维内容(客体)”这两个部分构成,这两个组成部分在不同场合和不同历史时期有不同名称,比如: 观察者——观察对象 我——我所 能观——所观 ……………. “明心”明的是“主体(思维本体)”,而不是“客体(思维内容)”,因为“明心”的目的是为了“见性”。什么是“性”?世界上万事万物都是由“现象”和“本质”构成的,中国传统文化把“现象”称作“相”,把“本质”称作“性”,很显然,“见性”就是透过现象看本质,通过事物的现象(比如:树叶)寻...查看更多...觀心是不是破“我所執” 學長問:觀心是不是破“我所執”。 清涼月老師:對,也可以這樣說,“我所執”是觀察物件,觀心的過程就是破壞觀察物件,然後再破“我執”,第二步完成破“我執”。 前面破“我所執”,也就是破“法執”,現在僅僅只是放下,做不到真正的破,真正的破一定是回歸如來藏狀態的。所以說先破“我所執”,這個是在事相上的,不是在究竟上的,瞭解這一點就行,因為在現在的狀態,不可能真正去破“法執”的。 “我執”沒破的時候,“法執”是絕對不可能破的。因為什麼?什麼是“我執”?“我執”是妄心。什麼是“法執”?諸法因為妄...查看更多...究竟什麼是觀?怎樣觀? 學長問:老師好!我想問一下:觀呼吸、觀手、觀落日,這個“觀”,是不是像旁觀者一樣看著自己? 清涼月老師:首先,咱們說學佛就是糾正錯誤、解決問題。現在所有的問題,它來源於一個根本,就是從如來藏出來的時候,有一個心動,執著的心動,隨著心動,執著力升起,然後就出現了一系列的問題。所以包括觀呼吸和觀手在內,在實證中出現的一系列問題,通通都是因為這個“我執”,這些問題全部都建立在“我執”的基礎上。 因此,對“我執”的解決,第一步從觀念上,就像觀手、觀呼吸這樣,像旁觀者一樣看著,這樣就可以減輕一下我執。雖然不...查看更多...向如來藏方向實證的兩種方法 ——閑雲法和牧牛法 清涼月 透過現象看本質,對這個世界本質(源頭)的研究是人類的本能,在這個本能的驅使下,古今中外無數大德先哲付出了艱辛努力,取得了輝煌成果。 現代科研側重於從物質的形態學特徵認識這個世界的本質,從這個角度我們逐漸發現了分子、原子、質子和中子等等。 中國古代道家另闢蹊徑,從物質的功能入手研究本質,它們通過對人體“呼吸”這個功能的研究,依次發現“氣”和“光”,從而把對這個世界本質的研究推進到“光”這個層次。 從物質角度研究這個世界的本質,目前我們所能達...查看更多...為什麼大乘與小乘的觀心結果不同 清涼月 觀心本來人人都會,卻為何小乘最終無法證入如來藏?這是由暗示決定的,潛意識是按照暗示進行運作,雖然同樣是觀心,若暗示不在其位,一定不可能證入如來藏。 大乘、小乘的暗示有何不同?小乘的基本原理認為這個世界是苦的,我們修行是為了脫離苦,為了解決自己的痛苦的,所以修行的目的就在於出離,培養出離心,斷痛苦,到樂土。一切痛苦的根源是什麼?欲望。欲望是什麼?欲望是念頭,因此痛苦的根源是念頭,是起心動念,所以修行就是為了破念頭。這是小乘的系列觀念。因此,觀心時,雖然表面也在講客觀地觀察念頭的生滅,但心中帶著這樣的...更多文章

地址:

香港屯門新合里

三號滙賢一號1509

联系方式:

上午8:00 - 下午17:00

電話: (852)-90540084

中国手机号 (微信号):15578913787

訂閱我們的最新資訊